先週の頭から数日間、

「平城遷都1300年祭」で盛り上がる

奈良へ取材に行ってきました![]()

日頃は起きてから寝る直前まで、

椅子に座ってひたすら仕事をしている

よしりん先生の足は

筋力が落ち、退化し始めています。

その上、暑さにとことん弱い。

奈良は盆地ですから、

東京よりもさらに厳しい暑さが

予想されます。

さらに、奈良と言えば、

8年前、よしりん先生が

ヘルニアの腰痛を発症した

曰く付きの地でもあります。

あな、恐ろしや・・・

( ↑ 『新ゴーマニズム宣言15巻』収録。

最後に示した決意は、一体どこへ行ってしまったのでしょう?)

無事に取材を完遂できるのか、

いくつもの不安要素を抱え

出発したのでした![]()

奈良駅に着いた途端、至る所に、

例のマスコットキャラクター

“ せんとくん ” が出迎えてくれます。

この“ せんとくん ”

絵で見ている分には「キモカワイイ」

と思えなくもないのですが、

ぬいぐるみとなると、

色合いや質感の問題からか、

「鹿の角が生えた仏像」

という不気味さを再認識させられます

でも彼も、この猛暑の中、

頑張っているのですよね。

奈良の取材では、

よしりん先生がブログに書いたように、

古代の天皇や皇后に関係する陵墓やお寺、

そして平城遷都1300年の今年、

完成したばかりの

「平城宮跡会場」などを取材しました![]()

![]() 取材した、ほんの一部をご紹介

取材した、ほんの一部をご紹介 ![]()

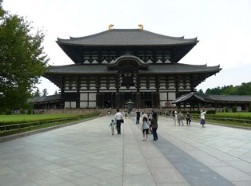

↑ あまりの暑さに、鹿もバテ気味・・・ ↑ 聖武天皇の詔によって建立された「東大寺」

↑ 聖武天皇の詔によって建立された「東大寺」

↑ 必死になって大仏様の指の形を真似する ↑ 古代の天皇のお墓。さて、どの方でしょうか?

よしりん先生・・・

↑ 「平城宮跡会場」に復元された「朱雀門」 ↑ 「朱雀門」から望む「大極殿」。遠っ![]()

「平城宮跡会場」の目玉である

「大極殿」がどんな物だったかは、

よしりん先生が作品に描くのを

楽しみにお待ち下さい![]()

しかし、この「平城宮跡会場」、

とんでもない広さで、

しかも日差しを遮るものが、

ほとんどないのです

そんな中をひたすら歩いて移動・・・![]()

最初、熱中症になったら大変だと、

私が持って行った日傘を

先生に貸そうと思ったのです。

最近は「日傘男子」なる者もいるようですし

しかし、やっぱり日傘は

殿方には似合わないものでした・・・![]()

私が奈良へ初めて行ったのは、

中学校の修学旅行でした![]()

今思うと、あの時は、

奈良に都があったことの意味や歴史など、

全くわかっていなくて、

ただただ、同級生との初めての旅行に

はしゃいでいただけでした

ま、中学生なんてそんなものかな

でも、「修学旅行」なんだから、

学校でもう少しわかりやすく、

教えておいてくれても良かったのに・・・。

さて、奈良取材のあとは、

伊勢へ移動です![]()

![]() 「そうだ、伊勢へ行こう

「そうだ、伊勢へ行こう![]() 」

」 ![]()

東京に帰る前に、

奈良から近鉄特急に乗って、

伊勢へ行ったわけは、

私の「TEL友」(笑)

田中卓大先生を訪ねるためです![]()

古代のこと、天皇のこと、

皇統問題について等々、

様々なことを教えて頂きました![]()

![]()

そしてもちろん、伊勢に来たからには、

伊勢神宮 を参拝しないわけにはいきません![]()

高森先生に叱られたからか、

鳥居をくぐる時から、

しきりに作法を気にして歩くよしりん先生・・・

伊勢神宮は、3年後の平成25年に、

20年に一度の “ 式年遷宮 ” が予定されています。

鳥居をくぐって直ぐに渡る「宇治橋」は、

その式年遷宮に向けて架け替え工事が進められ、

昨年、完成したばかりです。

とても綺麗で、

時々、檜の香りがふわっと漂います![]()

↑早足で木陰に逃げるよしりん先生・・・![]()

↑ 五十鈴川にて。 ↑ 午前中の早い時間帯だったので、 ↑ 最も神聖な場所なので

まさか、この時、あんなことを 普段以上に静謐な雰囲気 写真はここまで

考えていたとは・・・

夏休みだからなのか、

家族連れや恋人同士など、

参拝者がとても多くて驚きました

小さい男の子の手をひいて宇治橋を渡りながら、

「行く時は右側を歩いて、帰りは反対側を歩くんだよ」

と教えている若いお母さん。

正宮までの長い参道に疲れ

ぐずりだしてしまった子を

なんとか宥めながら連れて行く若いお父さん。

見ていて、とても微笑ましかったです

何か特別な信仰心を持ったり、

愛国心を居丈高に叫んだり、

そんなことをしなくても、

親から子供へ伝わっていく

「皇祖神」への自然な信仰のあり方は、

今も昔と変わらずに

まだまだ残っていることを感じました![]()

さて、参拝の後は必ず、

おはらい町「おかげ横丁」に

寄らなければいけません![]()

ここは歩いているだけでも

楽しい気持ちになりますよ![]()

お店から漂ってくる美味しそうな匂いに

「全部、食べたい![]()

![]() 」

」

と誘惑されちゃいます![]()

↑色々あったけど、「赤福」はやっぱり美味しかった![]()

さて、長々と書きましたが、

猛暑の中、なんとか無事に

奈良・伊勢取材を終えることができました

![]()

ここには書けなかった

爆笑エピソードがたんまりとありますので、

作品化を楽しみにお待ち下さい![]()